Einführung in das Phänomen der Rissbildung nach dem Schweißen

Das Schweißen ist eine der fundamentalen Techniken in der Metallverarbeitung und Konstruktion. Während es unzählige Vorteile bietet und robuste Verbindungen ermöglicht, besteht eine häufige Herausforderung darin, dass Schweißnähte nach dem Abkühlen reißen können. Dieses unerwünschte Phänomen ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch fatale Folgen für die Sicherheit und Haltbarkeit einer Struktur haben. Warum passiert das? Welche Faktoren sind verantwortlich, wenn Schweißnähte nach dem Abkühlen Risse zeigen? In diesem ausführlichen Artikel gehen wir den Ursachen akribisch auf den Grund und erläutern die physikalischen, metallurgischen und mechanischen Effekte, die dabei eine Rolle spielen. Zudem stellen wir Tabellen und Listen zur Verfügung, die die komplexen Zusammenhänge übersichtlich darstellen.

Grundlagen: Wie entstehen Schweißnähte und wie verändert das Abkühlen das Metall?

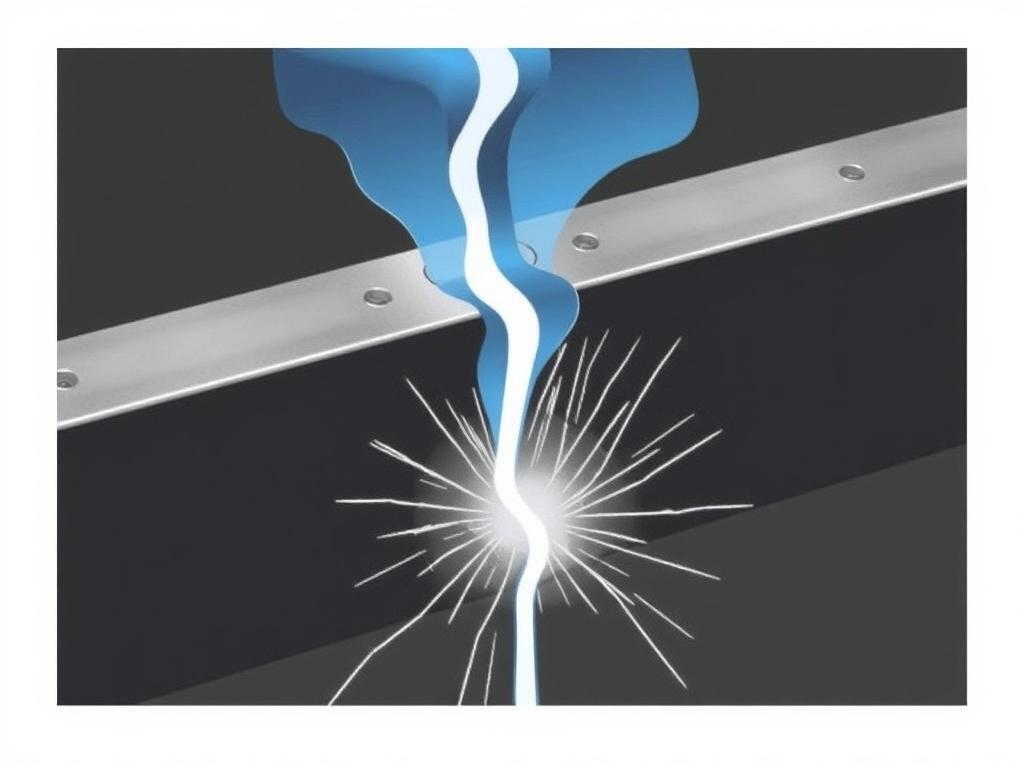

Beim Schweißen werden zwei Metallstücke durch die Zuführung von Energie an der Verbindungsstelle plastisch verformt und miteinander verbunden. Dabei schmilzt das Grundmaterial an den Fügepunkten, oft wird zusätzliches Schweißmaterial hinzugefügt – der sogenannte Zusatzwerkstoff. Dieser Schmelzprozess führt zu einer heterogenen Mikrostruktur, da in der Schweißzone und dem Wärmeeinflussgebiet vielfältige metallische Phasen entstehen. Das entscheidende Problem entsteht jedoch erst, wenn das geschweißte Werkstück nach dem Erhitzen abkühlt.

Während der Abkühlung ziehen sich verschiedene Bereiche aus Metall zusammen, allerdings nicht immer gleichmäßig. Dieses ungleichmäßige Schrumpfen führt zu inneren Spannungen, die man als Restspannungen bezeichnet. Wenn diese Spannungen zu groß werden, kann das Material an Schwachstellen Risse bilden. Diese Tatsache ist die Grundlage für das Phänomen „Schweißnaht reißt nach dem Abkühlen“.

Physikalische und metallurgische Ursachen für Risse in Schweißnähten

1. Wärmespannungen durch unterschiedliche Schwindungsraten

Das Metall dehnt sich beim Erhitzen aus und schrumpft beim Abkühlen wieder zusammen. Da die Temperatur aber nicht gleichmäßig im gesamten Werkstück verteilt ist, entstehen Temperaturgradienten. Diese führen zu unterschiedlichen Schwindungsraten – gerade an den Übergangsbereichen zwischen Schweißnaht und Grundmaterial. Diese Ungleichmäßigkeiten lösen Zugspannungen aus, die das Material über seine Belastungsgrenzen hinaus beanspruchen können.

2. Metallurgische Phasenumwandlungen

Während des Abkühlens wandeln sich in der Schweißzone unterschiedliche metallische Phasen um. So kann etwa in Stahl das Austenit-Gefüge in Martensit umschlagen, welcher härter aber auch spröder ist. Diese Phasenumwandlungen sind oft mit Volumenschwankungen verbunden, die zusätzliche Spannungen aufbauen. Wenn die Änderung zu schnell erfolgt oder die Mikrostruktur ungleichmäßig ist, entstehen Risse entlang der Korn- und Phasengrenzen.

3. Wasserstoffversprödung

Ein weiteres Risiko stellt die Wasserstoffversprödung dar. Während des Schweißprozesses kann Wasserstoff aus der Luft oder aus Feuchtigkeit im Schutzgas in das Metall eindringen. Dieser Wasserstoff lagert sich in Defekten oder Kornzwischenräumen ab und kann zu einem spröden Bruch führen, wenn das Bauteil abkühlt und sich zusammenzieht. Gerade bei Stählen mit hohem Kohlenstoffgehalt ist diese Problematik ausgeprägt.

4. Fehlerhafte Vorbereitungen und Schweißtechniken

Nicht selten entstehen Risse auch durch unzureichende Vorbereitung des Materials, falsche Schweißparameter oder unsachgemäße Abkühlung. Ein zu schnelles Abkühlen kann das Risiko von Spannungen und Rissen drastisch erhöhen. Ebenso hinterlässt mangelhafte Reinigung, zu starke Verzüge oder falsche Nahtgeometrien ihre Spuren.

Typen von Rissen in Schweißnähten – Ein Überblick

Es sind verschiedene Arten von Rissen bekannt, die nach dem Abkühlen auftreten können. Es ist wichtig, diese Typen zu unterscheiden, um die Ursachen gezielt anzugehen.

| Rissart | Charakteristik | Häufigste Ursache | Erkennungszeitpunkt |

|---|---|---|---|

| Heißrisse (Hot Cracks) | Treten bei hohen Temperaturen auf, oft in der Schmelzlinie | Schlackenbildung, Überhitzung, schlechte Legierung | Während oder kurz nach dem Schweißen |

| Kalt- bzw. Wasserstoffrisse (Cold Cracks) | Risse, die erst nach dem Abkühlen entstehen | Wasserstoffversprödung, hohe Restspannungen | Stunden bis Tage nach dem Schweißen |

| Verzugsrisse | Entstehen durch mechanische Überbeanspruchung bei ungleichmäßiger Abkühlung | Unzureichende Fixierung, Schweißfolge | Nach vollständigem Abkühlen |

Kritische Einflussfaktoren, die Schweißrisse begünstigen

In der Praxis zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit von Rissen stark von diversen Parametern abhängt. Dazu zählen sowohl Materialeigenschaften als auch Prozessbedingungen. Die folgende Liste gibt einen Überblick:

- Legierungszusammensetzung: Hoher Kohlenstoffgehalt und bestimmte Legierungsbestandteile erhöhen die Härte und Bruchanfälligkeit.

- Materialvorbereitung: Verschmutzungen, Oxide, Feuchtigkeit oder rauhe Oberflächen können zu inneren Schwachstellen führen.

- Schweißverfahren und Parameter: Stromstärke, Vorschubgeschwindigkeit, Schweißstromrichtung und Schweißfolge beeinflussen die Wärmeverteilung und Spannungen.

- Abkühlgeschwindigkeit: Zu schnelles Abkühlen begünstigt spröde Gefüge und Spannungen.

- Vor- und Nachwärmen: Durch geeignetes Vorwärmen lassen sich Temperaturgradienten minimieren und Rissrisiken senken.

- Restspannungen und Verzug: Falsche Nahtführung oder unzureichendes Fixieren verursachen ungleichmäßige Belastungen.

Praxisbeispiel: Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit auf das Rissrisiko

Viele Hersteller setzen bewusst auf ein kontrolliertes Abkühlen, um Risse zu vermeiden. Dabei wird häufig eine Tabelle mit empfohlenen Abkühlraten für verschiedene Materialien verwendet. Ein kurzer Überblick über typische Abkühlraten und deren Einfluss:

| Abkühlgeschwindigkeit | Bezugstemperatur | Risiko für Rissbildung | Empfohlene Maßnahmen |

|---|---|---|---|

| Langsam (unter 50 °C / Stunde) | 400–200 °C | Sehr gering | Vorwärmen und Glühzeiten erhöhen |

| Mittel (50–100 °C / Stunde) | 400–200 °C | Moderat | Teilweise Vorwärmung, Nachglühen |

| Schnell (über 100 °C / Stunde) | 400–200 °C | Hoch | Zusätzliche Wärmeeinbringung, langsame Abkühlung |

Methoden zur Vorbeugung gegen Risse nach dem Schweißen

Die gute Nachricht ist, dass moderne Schweißtechnik und Materialwissenschaften zahlreiche Hebel bieten, um das Risiko von Rissen nach dem Abkühlen drastisch zu minimieren.

1. Optimale Materialwahl

Die Wahl des richtigen Werkstoffs ist essenziell. Legierungen mit ausgewogenen Konzentrationen reduzieren spröde Phasen und erhöhen die Zähigkeit. Außerdem ist die Verwendung von schweißgeeigneten Stahlqualitäten, die weniger Wasserstoff aufnehmen, von Vorteil.

2. Sorgfältige Materialvorbereitung

Vor dem Schweißen muss das Material sorgfältig gereinigt werden. Entfernen Sie Öl, Rost und Feuchtigkeit, um Wasserstoffeintrag zu vermeiden. Zusätzlich trägt die Schleifbearbeitung zur Glättung bei, was die Rissanfälligkeit senkt.

3. Angepasste Schweißparameter und Schweißfolge

Ein optimierter Schweißprozess, der das Wärmeeinbringungsverhalten steuert, kann Temperaturunterschiede minimieren. Auch die Reihenfolge der Schweißnähte (Schweißfolge) sollte so gewählt werden, dass Schrumpfspannungen ausgeglichen werden.

4. Vorwärmen und Nachwärmen

Das Vorwärmen des Werkstücks vor dem Schweißen verringert Temperaturgradienten, senkt die Abkühlgeschwindigkeiten und reduziert dadurch die Entstehung von Wasserstoffrissen. Nachwärmen kann Restspannungen abbauen und die Gefüge homogenen.

5. Einsatz kontrollierter Abkühlverfahren

Die Abkühlgeschwindigkeit sollte überwacht und gegebenenfalls durch Isolierung oder Wärmequellen gesteuert werden. So kann ein zu schnelles Abkühlen verhindert werden.

6. Nachbehandlung – Spannungsarmglühen

Nach dem Schweißen empfiehlt sich oft ein spannungsarmglühendes Nachbehandlungsverfahren. Dieses erzeugt eine Mikrostruktur mit niedrigen inneren Spannungen, was das Risiko für Risse deutlich verringert.

Praktische Übersicht: Checkliste zur Rissprävention nach dem Schweißen

- Materialprüfung: Legierungskonzentration und Vordatierung kontrollieren

- Oberflächenvorbereitung: Sauberkeit sicherstellen

- Schweißparameter: Strom, Spannung und Geschwindigkeit optimieren

- Schweißfolge: Strategisch planen, um Verzüge zu vermeiden

- Vorwärmen: Angemessenes Temperaturniveau bestimmen

- Abkühlgeschwindigkeit: Kontrollierte Kühlung gewährleisten

- Nachbehandlung: Spannungsarmglühen durchführen

- Qualitätskontrolle: Spektralanalyse, Rissprüfung und Ultraschalluntersuchung

Innovative Ansätze und Zukunftstechnologien zur Vermeidung von Schweißrissen

Mit den aktuellen Fortschritten im Bereich der Werkstofftechnik und Schweißverfahren sind neue Technologien entstanden, die das Problem der Rissbildung minimieren können. Beispielsweise ermöglicht die Laserschweißtechnologie eine präzisere Wärmeeinbringung und reduziert die Wärmegradienten drastisch. Auch die Verwendung von Additiven und Beschichtungen, die den Wasserstoffeintrag verhindern, befindet sich auf dem Vormarsch.

Des Weiteren werden computergestützte Simulationen immer häufiger eingesetzt, um die Temperaturverteilung und Spannungen in Schweißnähten vorherzusagen. Diese Simulationen erleichtern die Optimierung des Schweißprozesses und die Entwicklung neuer Materialien.

Zusammenfassung der wichtigsten Ursachen und Lösungsstrategien

| Ursache | Häufige Formen von Rissen | Empfohlene Vorbeugung |

|---|---|---|

| Hohe thermische Spannungen | Heißrisse, Verzugsrisse | Vorwärmen, angepasste Schweißparameter, Nachwärmen |

| Wasserstoffversprödung | Kalt- bzw. Wasserstoffrisse | Materialvorbereitung, kontrollierte Atmosphäre, spannungsarmglühen |

| Schlechte Mikrostruktur | Spröde Risse entlang von Korn- und Phasengrenzen | Materialwahl, kontrollierte Abkühlung, Legierungsoptimierung |

| Mechanische Überbeanspruchung | Verzugsrisse, mechanische Brüche | Fixierung, Schweißfolgeplanung, Nachbehandlung |

Fazit: Die Schlüssel zum Vermeiden von Schweißrissen liegen im Verständnis und in der Planung

Die Rissbildung bei Schweißnähten nach dem Abkühlen ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener physikalischer, metallurgischer und mechanischer Faktoren. Die ungleichmäßige Abkühlung, die daraus resultierenden Spannungen und die Veränderungen in der Mikrostruktur sind die Hauptursachen, warum Schweißnähte reißen. Wasserstoffversprödung stellt zusätzlich ein großes Risiko dar, vor allem wenn das Material oder die Prozessbedingungen nicht ideal sind.

Die Lösung liegt in der Kombination von sorgfältiger Materialauswahl, gründlicher Vorbereitung, kontrolliertem Schweißen sowie angepasstem Vor- und Nachwärmen. Modernste Technologien wie computergestützte Simulation und innovative Schweißverfahren tragen zusätzlich dazu bei, die Rissanfälligkeit deutlich zu verringern.

Nur durch ein tiefes Verständnis und eine systematische Herangehensweise können Schweißprozesse so optimiert werden, dass die Integrität und Sicherheit von geschweißten Konstruktionen auch nach dem Abkühlen gewährleistet bleibt. So wird aus einem potenziellen Risiko eine stabile und langlebige Verbindung.